根据2025年广东省教育考试院发布的信息,7月29日,广东省2025年本科批次第二次补录(征集志愿)工作如期举行。从广东省2025年高考的情况看,共有78.4万名考生参加夏季高考,与2024年相比,增加1.53万人,考生人数今年再创新高,位居全国第二位,仅次于90万人的河南省。

广东省2025年高考本科批次录取于7月24日结束,本科批次投档共投出考生317135人,占比约40.45%。其中,普通类历史类共投出66013人,录取率约8.42%。普通类物理类共投出218024人,录取率约27.81%。

在本科批的艺体类统考考生中,体育类统考共投出6879人,音乐类统考共投出4625人,舞蹈类统考共投出1343人,美术与设计类统考共投出17118人,书法类统考共投出388人,播音与主持类统考共投出1671人,表(导)演类统考投出1074人。艺体类统考投出考生33098人,占比约4.22%。

不过,遗憾的是受到各种因素的影响,广东省本科批次第一次补录后,广东省民办本科院校,仍然有21356个本科招生计划没有完成,占比约2.72%。其中,历史类4472人,占比约20.94%。物理类共有13363人,占比约62.57%。这说明,物理类考生拥有更多的本科录取机会。

当然,体育类仍然有165人,舞蹈类共有3人,音乐类共有808人,表演类共有19人,播音与主持类共有3人,美术与设计类最多,为2523人。

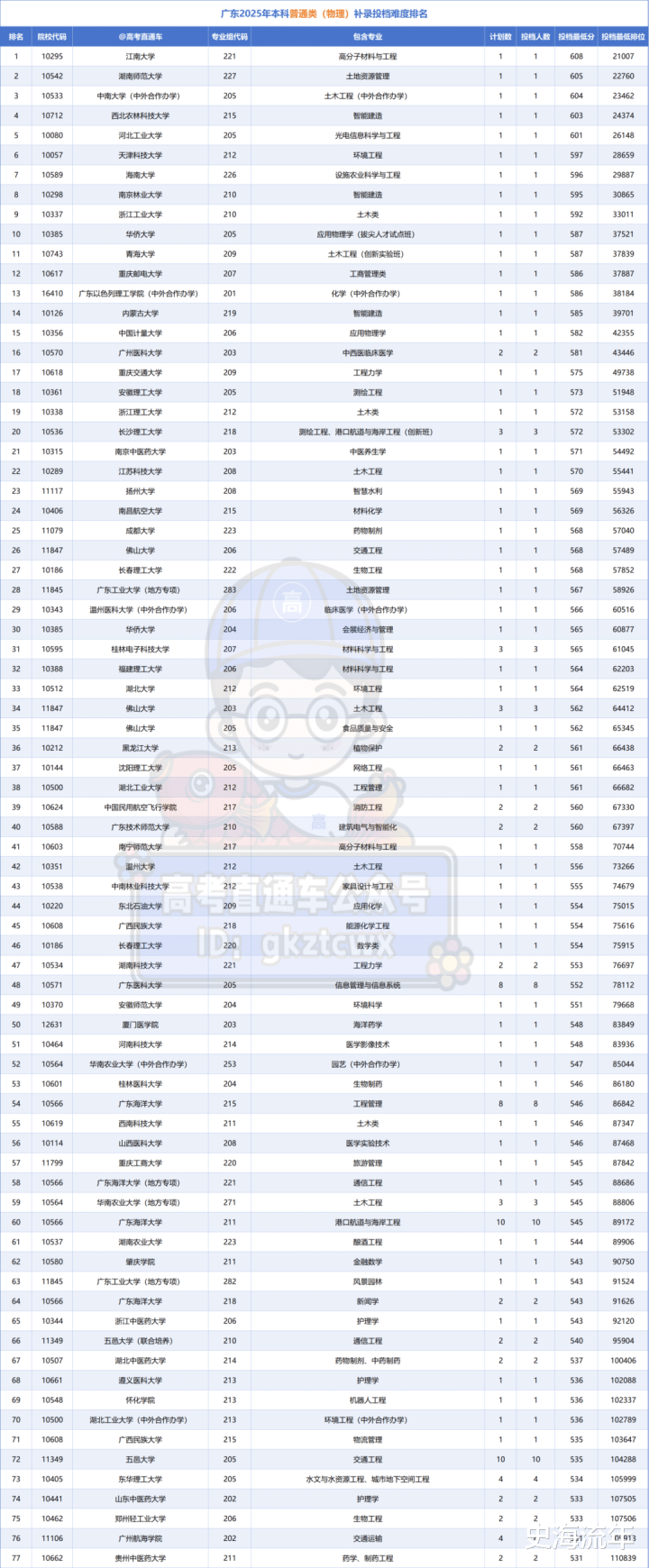

在剩余的21356个招生计划中,不乏有985、211工程大学的招生计划。比如,中南大学205专业组土木工程专业,仍有1个招生计划。

西北农林科技大学的智能建造专业,有1个招生计划。而江南大学的高分子材料与工程专业也有1个招生计划,湖南师范大学的土地资源管理专业,仍然有1个招生计划没有完成。

在21356个剩余招生计划中,广东省民办本科院校占据主流。其中,湛江科技学院共有6091个招生计划,广东理工学院共有3310个招生计划,广州华立学院共有2821个招生计划,广东工商职业技术大学共有2630个招生计划。广州工商学院共有2383个招生计划,以上院校剩余计划均超过2000人。

广州应用科技学院共有1294个招生计划,广东科技学院共有996个招生计划,广州华商学院共有703个招生计划。华南农业大学珠江学院共有587个招生计划。广州南方学院共有171个招生计划。

广东省 2025 年高考第二次补录中,民办本科院校在降分 15 分后仍有 2.1 万余个计划未完成,这一现象折射出民办高等教育面临的结构性困境。除学费高昂外,多重深层矛盾交织导致招生遇冷,而未来生存空间的分化趋势已初现端倪。广东省民办本科院校招生困境的多维成因,有以下几个方面。

一、社会认可度的历史鸿沟

民办本科的 "二等学历" 标签仍未完全消解。在公务员招考、国企招聘等场景中,"仅限公办院校" 的隐性门槛普遍存在。即便教育部明确民办学历与公办具有同等法律效力,但 2025 年某调研显示,68% 的 HR 在简历筛选阶段会优先排除民办院校毕业生,尤其在金融、教育等传统行业。这种偏见直接导致高分考生 "用脚投票",如珠海科技学院虽以 558 分(物理类)领跑民办高校,但仍有 14 所院校投档线压本科控制线,湛江科技学院护理学专业甚至出现零投档。

二、专业设置与产业需求的错位

部分院校专业布局呈现 "三集中" 特征:文科专业占比超 70%、传统商科扎堆、新兴工科投入不足。据了解,某民办高校 2025 年新增的市场营销、电子商务等专业,招生计划完成率不足 40%,而智能制造、大数据等市场急需方向却因师资和设备匮乏难以开设。

这种结构性矛盾在非珠三角地区尤为突出,湛江科技学院园林专业仅 3 人投档,暴露出专业设置与地方产业(如湛江海洋经济)的脱节。

三、地域分布的马太效应

95.65% 的广东民办本科集中在珠三角,但即便如此,区域内资源分配仍失衡。广州、珠海的头部院校(如珠海科技学院)因毗邻产业集群、实习机会丰富而持续受热捧,而位于粤西的湛江科技学院却因区位劣势,缺额量占全省总缺口的 30%。这种地理分化本质上是教育资源与经济发展水平的镜像投射。

四、师资质量的恶性循环

民办高校教师薪酬普遍比公办低 30%-50%,导致师资流动性居高不下。某民办高校数据显示,工龄 5 年以上教师离职率达 40%,青年教师年均流失率超 25%。这种不稳定直接影响教学质量,形成 "低薪→低质→低口碑" 的闭环。即便部分院校高薪聘请退休教授,但青年教师队伍的断层问题难以根治。

五、民办本科的生存之战本质是教育供给侧改革的攻坚战

头部院校的成功实践表明,特色化办学 + 产教融合 + 政策适配的组合拳是破局关键。珠海科技学院通过对接珠海 "4+3+2" 产业体系,将 70% 的专业与集成电路、低空经济等战略产业绑定,毕业生大湾区就业率连续三年超 80%。这种 "产业需求——专业设置——就业出口" 的闭环模式,为同类院校提供了可复制的转型样本。

而对于多数普通院校,地域化深耕或许是更现实的选择。专升本贯通培养和技能证书 + 学历 " 等模式,也能增强对中低分段考生的吸引力。

未来五年将是民办本科的关键窗口期。随着适龄人口减少,例如2035 年高考人数下降40%,行业整合不可避免。那些能精准捕捉产业需求、构建差异化竞争力的院校将在洗牌中胜出,而固守传统模式的院校可能面临合并、转型甚至退出。这场变革既是挑战,也为真正专注教育本质的民办高校提供了重塑行业生态的历史机遇。

教育的价值从来不取决于办学主体的性质,而在于能否培养出适应时代需求的人才。当民办高校真正将专业建在产业链上、把课堂设在车间里,其社会认可度的提升将是水到渠成之事。